गेहूं का पीला रतुआ (Yellow rust) रोग, गेहूं के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत का दूसरा स्थान है और वर्ष 2014 में हमारा गेहूं उत्पादन 95.91 मिलियन टन रहा जो एक ऐतिहासिक रिकार्ड उत्पादन है| भारत की गेहूं उत्पादन में यह उपलब्धि दुनिया के विकास के इतिहास में शायद सबसे महत्वपूर्ण तथा अद्वितीय रही है| गेहू उत्पादन में काफी वृद्धि के बावजूद भी हमारा देश विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है|

भारत की बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2050 में लगभग 110 से 120 मिलियन टन के बीच गेहूं की मांग का अनुमान लगाया गया है| भारत में गेहूं की औसत उपज अभी भी अन्य देशों की तुलना में काफी कम है और उत्पादकता वृद्धि में गिरावट एक चिन्ता का विषय बनता जा रहा है| गेहूं की फसल को जैविक कारकों द्वारा काफी नुकसान पहुँचाया जाता है|

गेहूं की फसल को दुष्प्रभावित करने वाले विभिन्न जैविक कारकों में, गेहूं का पीला रतुआ रोग जो एक कवक द्वारा होता है, सबसे अधिक विनाशकारी और ऐतिहासिक महामारी कारण के लिए महत्वपूर्ण है| रतुआ से होने वाले नुकसान को कम कर गेहूं के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है| हमारे देश में तीन अलग तरह के रतुए गेहूं की फसल को प्रभावित करते है, जैसे- पट्टी या पीला रतुआ (पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिसट्टिीसाइ), पत्ती या भूरा रतुआ (पक्सीनिया ट्रिटीसाइना) और तना या काला रतुआ (पक्सीनिया ग्रोमिनिसट्रिटसाई) गेहूं में रोग उत्पन्न करते हैं|

यह भी पढ़ें- गेहूं का करनाल बंट रोग, जानिए नियंत्रण के उपाय

इन तीनों रतुओं का महत्व क्षेत्र विशेष पर आधारित है| भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष को मुख्यतया गेहूं उगाने वाले छह क्षेत्रों में विभाजित किया गया है| हालाँकि तीनों ही प्रकार के रतुए हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में गेहूं पर रोग उत्पन्न करते हैं, किन्तु विगत वर्षों में पट्टी या गेहूं का पीला रतुआ विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के साथ-साथ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में अनुकूल वातावरण (कम तापमान तथा उच्च नमी) होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण हो गया है एवं इन क्षेत्रों के लिए एक संभावित खतरा बना हुआ है|

गेहूं का पीला रतुआ रोग, तना और पत्ती रतुआ से अधिक खतरनाक होता हैं| पीला रतुआ संक्रमण तथा रोग लक्षण प्रकट होने के लिए कम तापमान पसन्द करता है| इसलिए गेहूं का पीला रतुआ रोग दिसम्बर से जनवरी के महीने में देश के उत्तर-पश्चिमी मैदानी भागों और पर्वतीय भागों में अधिक कोहरा तथा ठंड होने कारण उत्पन्न होता है व फसल को काफी नुकसान पहुँचाता हैं| जिससे उपज में कमी आती है|

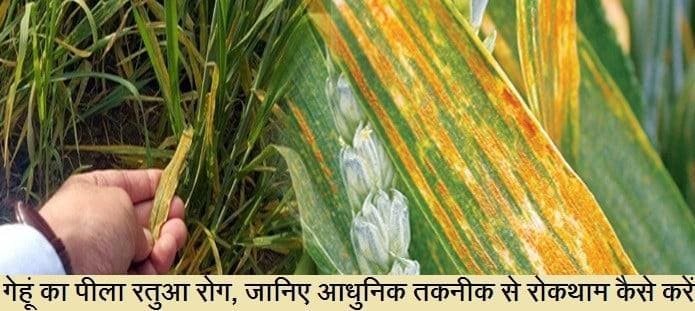

गेहूं का पीला रतुआ रोग के लक्षण

गेहूं का पीला रतुआ रोग पत्तियों पर यूरिडो-स्फोटों ( यूरिडो-पसच्यूल्स), संर्कीण, पीला, रेखीय धारियों के रूप में विकसित होता है| खेत में गेहूं का पीला रतुआ रोग का प्रकोप अधिक होने पर यह पीलापन दूर से दिखाई पड़ता है| बालियों के संक्रमित होने पर स्फोट (पसच्यूल्स) तुष (ग्ल्युम) और लेमा की आन्तरिक सतह पर एवं कभी-कभी विकासशील दानों पर दिखाई पड़ने लगते हैं|

गेहूं का पीला रतुआ रोग जनक आंशिक रूप से सर्वांगी है और बाद में परिपक्वता के समय जब टीलियो सोराई बनते हैं, तब ये रेखीय धारियां भद्दे काले रंग की हो जाती हैं| ये टीलियो सोराई भी लम्बें रेखीय धारियों में व्यवस्थित होती है और एपिडर्मिस द्वारा ढकी होती हैं तथा काले रंग में दिखती हैं|

यह भी पढ़ें- गेहूं में खाद एवं उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कैसे करें

गेहूं का पीला रतुआ रोग जनक

गेहूं का पीला रतुआ रोग एक हेट्रोसियश कवक, पक्सीनिया स्टाइफॉर्मिस ट्रिटिसाई के कारण होता है| यूरिडियल एवं टीलियल अवस्थायें गेहूं पर उत्पन्न होती हैं| यूरिडोबीजाणु रंग में नारंगी से पीले, कम या ज्यादा गोलाकार से अंडाकार साथ में कुछ कोणीय दीवारों युक्त होते हैं| यह रोगजनक अपने सामान्य विकास के लिए ठंडे वातावरण की स्थिति पसन्द करता है|

मुक्त जल उपलब्धता होने पर यूरिडोबीजाणुओं का अंकुरण 9 से 13 डिग्री सेल्सियस पर आरम्भ हो जाता है| संक्रमण हेतु विभिन्न वातावरण सम्बंधी कारकों का विवरण निचे सूचि में दर्शाया गया है| भारत में इस रोगजनक के विभिन्न पैथोटाइप रिकार्ड किये गये है, परन्तु इनमें से दो पैथोटाइप, 78एस84 और 46एस119 सबसे महत्वपूर्ण तथा खतरनाक हैं|

सूचि- गेहूं का पीला रतुआ संक्रमण हेतु विभिन्न वातावरण संबंधी कारकों का विवरण-

| विकास | तापमान (सेंटीग्रेट) | नमी | प्रकाश |

| अंकुरण | न्यूनतम- 0अनुकूलतम- 7 से 15 अधिकतम- 23 से 26 | आवश्यक | 15 डिग्री सेंटीग्रेट के अनुकूल तापमान पर परिवर्तनशील |

| अंकुरण नीलिका की वृद्धि | अनुकूलतम- 10 से 15 | मुक्त जल की आवश्यकता | 15 डिग्री सेंटीग्रेट के अनुकूल तापमान पर परिवर्तनशील |

| बेधन | अनुकूलतम- 8 से 13 | कोई प्रभाव नही | कोई प्रभाव नही |

| यूरिडो-कवकजाल की वृद्धि | अनुकूलतम- 12 से 15 | अतिथेय-रोगजनक की पारस्परिक क्रिया हेतु अनुकूल | कोई प्रभाव नही |

यह भी पढ़ें- गेहूं के प्रमुख कीट एवं उनकी रोकथाम

गेहूं का पीला रतुआ रोग-चक्र

ग्रीष्म ऋतु में गेहूं का पीला रतुआ रोग जनक हिमालय की आन्तरिक घाटियों में गेहूं की फसल पर और ठंडे वातावरण के अन्तर्गत यूरीडियल अवस्था में स्वयंसेवी पौधों पर जीवित रहता है| जब कभी इन्हें पुनः अनुकूल तापमान मिलता है, ये यूरीडिया बड़ी संख्या में यूरिडोबीजाणु उत्पन्न कर देते हैं|

ये यूरिडोबीजाणु हवा के माध्यम से उत्तरी भारत की तलहटी पहाड़ियों की ओर पहुँचते हैं और दिसम्बर से जनवरी के महीने में जब गेहूं की फसल लगभग एक महीने की होती है, उसमें प्राथमिक संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जहाँ से हवा के साथ उड़कर ये दूसरे स्थानों पर संक्रमण उत्पन्न करते हैं| इस प्रकार से कई यूरिडो-चक्रों के पूर्ण होने पर रोग का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाती है|

गेहूं का पीला रतुआ रोग की रोकथाम

सस्य क्रियाएं- बुआई के लिए अच्छे और स्वस्थ बीज का ही प्रयोग करें| रतुआ निरोधक किस्में 4 से 5 वर्ष के बाद रोग प्रतिरोधक रह जाती हैं| ऐसी स्थिति रतुआ कवकों में परिवर्तन होने पर आती है, अत: नवीनतम सहनशील किस्मों को प्रयोग में लायें| नाइट्रोजन प्रधान उर्वरकों की अत्याधिक मात्रा रतुआ रोगों को बढ़ाने में सहायक होती है, इसलिए उर्वरकों के संतुलित अनुपात में पोटाश की उचित मात्रा प्रयोग करें|

रोगरोधी किस्मे उगाना- गेहूं का पीला रतुआ के प्रबंधानार्थ रोगरोधी किस्में की खेती करना, सर्वोत्तम उपाय है| गेहूं के जीन प्रारूपों, जिनमें रोगरोधी जीने वाई आर 18, वाई आर 5, वाई आर 10 और वाई आर 15 विद्यमान हैं, का उपयोग गेहूं का पीला रतुआ रोग के लम्बे समय नियंत्रण हेतु किया जा सकता है|

बुआई के लिए क्षेत्र में अनुमोदित गेहूं का पीला रतुआ रोग निरोधक प्रजातियों का ही प्रयोग करे और दूसरे क्षेत्रों के लिए अनुमोदित प्रजातियों को न लगाये| उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए एच डी 3043, एच डी 3059, एच डी 3086, एच डी 2967, डी पी डब्ल्यू 621-50, पी बी डब्ल्यू 644, पी बी डब्ल्यू 550, पी बी डब्ल्यू 502, डब्ल्यू एच 542, डब्ल्यू एच 896, एच डब्ल्यू 1012, आदि और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के लिए वी एल 829, वी एल 832, वी एल 907, एच एस 490, एच एस 365, एच एस 560, एच पी डब्ल्यू 155, आदि का चुनाव करें, उपरोक्त किस्मों की बुआई समय पर करें|

रासायनिक रोकथाम- फसल पर पीला रतुआ के पहले लक्षण दिखाई पड़ते ही दवाई का छिड़काव करें| यह स्थिति आमतौर पर जनवरी के अन्त में या फरवरी के आरंभ में आती है, परन्तु पीला रतवा इससे पहले दिखाई दे तो एक छिड़काव अवश्य कर दें जिससे रोग को तथा अधिक फैलने से भी रोका जा सकता है, जैसे-

1. छिड़काव के लिए प्रॉपीकोनेशेल 25 ई सी या टेबूकोनेजोल 25 ई सी (फोलिकर 250 ई सी) या ट्राईडिमिफोन 25 डब्ल्यू पी (बेलिटॉन 25 डब्ल्यू पी) का 0.1 प्रतिशत घोल बनाकर छिड़काव करें|

2. एक एकड़ खेत के लिए 200 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें|

3. पानी की उचित मात्रा का प्रयोग करें, फसल की छोटी अवस्था में पानी की मात्रा 100 से 120 लिटर प्रति एकड़ रखी जा सकती है|

4. पीला रतुआ रोग के प्रकोप और फैलाव को देखते हुए दूसरा छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतराल पर करें|

सतत निगरानी एवं सर्वेक्षण- गेहूं का पीला रतुआ रोग-लक्षणों के प्रकटन की पहचान के लिए सतत रूप से निगरानी और सर्वेक्षण करना अत्यावश्यक हैं| खेतों का निरीक्षण शुरू से ही बड़े ध्यान से करना चाहिए, विशेषकर वृक्षों के आसपास या पापुलर वृक्षों के बीच उगाई गई फसल पर अधिक ध्यान देना चाहिए|

यह भी पढ़ें- मक्का खेती के रोग समस्या एवं प्रबंधन

यदि उपरोक्त जानकारी से हमारे प्रिय पाठक संतुष्ट है, तो लेख को अपने Social Media पर Like व Share जरुर करें और अन्य अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ Social Media द्वारा Facebook Page को Like, Twitter व Google+ को Follow और YouTube Channel को Subscribe कर के जुड़ सकते है|

Leave a Reply