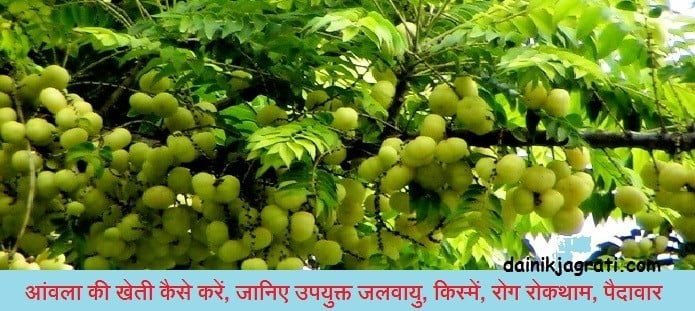

आंवला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक महत्व का फल वृक्ष है| औषधीय गुण व पोषक तत्वों से भरपूर आंवले के फल प्रकृति की एक अभूतपूर्व देन है| इसका वानस्पतिक नाम एम्बलिका ओफीसीनेलिस है| आंवला के फलो में विटामिन ‘सी’ (500 से 700 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम) तथा कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेश्यिम व शर्करा प्रचुर मात्रा में पायी जाती है| साधारणतया आंवला को विटामिन ‘सी’ की अधिकता के लिए जाना जाता है|

इसमें उपलब्ध टेनिन जैसे गैलिक व इलेजिक अम्ल होता है, जो कि विटामिन ‘सी’ को आक्सीकरण (आक्सीडेसन) से बचाता है| जिससे फलों में विटामिन ‘सी’ की उच्च मात्रा इनके परिरक्षित करने पर भी बनी रहती है| इसके फलों का उपयोग खाद्य पदार्थ जैसे मुरब्बा, स्कवैश, अचार, कैण्डी, जूस, जैम, आयुर्वेदिक दवाईयां जैसे त्रिफला चूर्ण, च्यवनप्राश, अवलेह, सौन्दर्य सामग्री जैसे आंवला केश तेल, चूर्ण, शेम्पू, इत्यादि बनाने में किया जाता है|

आंवला अनेक रोग जैसे स्कर्वी, कब्ज, अतिसार, श्वेत प्रदर, मधुमेह, कफ, इत्यादि के उपचार में गुणकारी होता है| इसके अतिरिक्त इसका उपयोग स्याही, रीठा, शेम्पू इत्यादि बनाने में भी किया जाता है| आंवले के विविध औषधीय व पौष्टिक गुण तथा कठिन जलवायु में पनपने की क्षमता को देखते हुए शुष्क क्षेत्रों में भी इसकी खेती की विपुल संभावना है| आंवला के ग्राफटेड पेड़ मध्यम ऊँचाई वाले एवं एक बार लगाने के पश्चात् 40 से 50 वर्ष की उम्र तक फलते फूलते रहते हैं|

आंवला के पेड़ों पर दो प्रकार के प्ररोह या शाखाएं पाई जाती है| सीमित तथा असीमित शाखाओं पर सीमित प्ररोह निकलते हैं, जिनकी आयु लगभग एक वर्ष होती है| सीमित शाखाओं पर ही पुष्पन व फलन होता है तथा प्रतिवर्ष पुराने सीमित प्ररोह मार्च से अप्रेल में गिर जाते हैं व इसके तुरन्त बाद नये सीमित प्ररोह निकलते हैं जिन पर उसी समय फूल लगते हैं|

कृषकों को आंवला की बागवानी और देखभाल वैज्ञानिक पद्धति से करनी चाहिए, ताकि वो इसकी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करते रहें| इस लेख में कृषकों के लिए आंवला की वैज्ञानिक तकनीक से बागवानी कैसे करें की जानकारी का विस्तृत उल्लेख है|

यह भी पढ़ें- पपीते की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार

उपयुक्त जलवायु

आंवला एक शुष्क उपोष्ण (जहाँ सर्दी एवं गर्मी स्पष्ट रूप से पड़ती है) क्षेत्र का पौधा है| परन्तु इसकी खेती उष्ण जलवायु में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है| भारत में इसकी खेती समुद्र तटीय क्षेत्रों से 1800 मीटर ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है| जाड़े में आंवले के नये बगीचों में पाले का हानिकारक प्रभाव पड़ता है|

परन्तु एक पूर्ण विकसित आंवले का वृक्ष 0 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक सहन करने की क्षमता रखता है| गर्म वातावरण, पुष्प कलिकाओं के निकलने हेतु सहायक होता है| जबकि जुलाई से अगस्त माह में अधिक आर्द्रता का वातावरण सुसुप्त छोटे फलों की वृद्धि हेतु सहायक होता है| वर्षा ऋतु के शुष्क काल में छोटे फल अधिकता में गिरते हैं तथा नए छोटे फलों के निकलने में देरी होती है|

भूमि का चयन

आंवला एक सहिष्णु फल है तथा बलुई भूमि से लेकर चिकनी मिट्टी तक में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है| गहरी उर्वरा बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती हेतु सर्वोत्तम पायी गई है| बंजर, कम अम्लीय एवं उसर भूमि (पी एच मान 6.5 से 9.5, विनिमय शील सोडियम 30 से 35 प्रतिशत एवं विद्युत चालकता 9.0 मिलीलीटर प्रति सेंटीमीटर तक) में भी इसकी खेती सम्भव है| भारी मृदायें तथा ऐसी मृदायें जिनमें पानी का स्तर काफी ऊँचा हो, इसकी खेती हेतु अनुपयुक्त पायी गई है|

यह भी पढ़ें- लीची की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार

खेत की तैयारी

आंवला की खेती के लिए उसर भूमि में गड्ढो की खुदाई 7.5 से 9.5 मीटर की दूरी पर 1.25 से 1.50 मीटर आकर के गड्ढे खोद लेना चाहिए| यदि कड़ी परत अथवा कंकर कि परत हो तो उसे खोद कर का अलग कर देना चाहिए, अन्यथा बाद में पौधों के बृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है| यदि पानी की किलत है, तो मई में बरसात के मौषम में इन गड्ढो में पानी भर देना चाहिए| प्रत्येक गड्ढे में 55 से 65 किलोग्राम गोबर की खाद 20 से 25 किलोग्राम बालू 7 से 10 किलोग्राम जिप्सम मिलाना चाहिए| गड्ढा भरते समय 70 से 125 ग्राम क्लोरोपाईरीफास धूल भी भरनी चाहिए| गड्ढे भराई के 15 से 20 दिन बाद ही पौधे का रोपण किया जाना चाहिए|

सामान्य भूमि में 40 से 50 किलोग्राम गली सड़ी गोबर की खाद 100 ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का मिश्रण 20, 20 ग्राम में देना आवश्यक है| इसके अलावा 300 से 500 ग्राम नीम की खली तथा साथ में 100 से150 ग्राम क्लोरोपाईरिफास पाउडर मिलाना अनिवार्य है| गड्ढे जमीन की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊँचाई तक भरना चाहिए, और इसमें भी गड्ढे भराई के 15 से 20 दिन बाद ही पौधे का रोपण किया जाना चाहिए|

उन्नत किस्में

पूर्व में आंवला की तीन प्रमुख किस्में यथा बनारसी, फ्रान्सिस (हाथी झूल) एवं चकैइया हुआ करती थीं| इन किस्मों की अपनी खूबियाँ एवं कमियाँ रही हैं| बनारसी किस्म में फलों का गिरना एवं फलों की कम भण्डारण क्षमता, फ्रान्सिस किस्म में यद्यपि बड़े आकार के फल लगते हैं, परन्तु उत्तक क्षय रोग अधिक होता है| चकैइया के फलों में अधिक रेशा एवं एकान्तर फलन की समस्या के कारण इन किस्मों के रोपण को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए|

पारम्परिक किस्मों की इन सब समस्याओं के निदान हेतु कृषि संस्थाओं ने कुछ नयी किस्मों का चयन किया है| जो इस प्रकार है, जैसे- कृष्णा (एन ए- 5), नरेन्द्र- 9 (एन ए- 9), कंचन (एन ए- 4), नरेन्द्र- 7 (एन ए- 7) और नरेन्द्र- 10 (एन ए-10) आदि प्रमुख है| अधिक जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें- आंवला की उन्नत किस्में

प्रवर्धन एवं मूलवृन्त

आंवला के बाग की स्थापना में सबसे बड़ी समस्या सही किस्मों के पौधों का न मिलना है| हाल के वर्षों में इसके पौधों की माँग में कई गुना वृद्धि हुई है| अतः कायिक प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि का मानकीकरण आवश्यक हो गया है| पारम्परिक रूप से आंवला के पौधे बीज द्वारा या भेंट कलम बंधन द्वारा तैयार किये जाते थे| बीज द्वारा प्रवर्धन आसान एवं सस्ता होता है, परन्तु परंपरागित होने के कारण बीज द्वारा तैयार पौधे अधिक समय में फलन देते हैं और गुण, आकार में भी मातृ पौधों के समान नहीं पाये जाते हैं|

आंवला के पौधे ऊपर की तरफ बढ़ने वाले होते हैं| अतः निचली सतह से बहुत कम शाख निकलती है, जिससे भेंट कलम बंधन अधिक सफल नहीं है| हाल के वर्षों में आँवले के प्रवर्धन हेतु कई कायिक विधियों का मानकीकरण किया गया है| अब इसका सफल प्रवर्धन पैबंदी चश्मा, विरूपित छल्ला विधि, विनियर कलम एवं कोमल शाखा बंधन द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है|

यह भी पढ़ें- अंगूर की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार

बीज निकालना

उत्तर भारत में बीज निकालने हेतु चकैइया या देशी किस्मों के फलों को जनवरी या फरवरी माह में एकत्र कर लेते हैं| फलों को धूप में सूखा लिया जाता है| पूरी तरह से सूखने के बाद फल अपने आप फट जाते है तथा उनके अन्दर से बीज बाहर आ जाते हैं| यदि बीज अपने आप फल से नहीं निकल रहे हों तो हल्का सा दबाव दिया जा सकता है| एक फल से प्रायः छह बीज प्राप्त होते हैं| लगभग एक क्विंटल फल से एक किलोग्राम बीज प्राप्त होता है|

बीज का जमना

बीज को बोने से 12 घंटे पहले पानी में भिगो देना चाहिए| जो बीज पानी में तैरने लगे उन बीजों को निकाल कर फेंक देना चाहिए| मार्च से अप्रैल के महीने में बीजों को जमीन की सतह से थोड़ी उठी हुई क्यारियों में बोना चाहिए| पाली हाउस में बीजों को जल्दी (फरवरी माह में) भी बोया जा सकता है| देर (मई एवं जून माह में) से बोये गये बीजों से उत्पन्न पौधे कलिकायन हेतु उपयुक्त होते हैं| मार्च से अप्रैल में बोये गये बीजों का जमाव करीब दो सप्ताह में हो जाता है तथा बुवाई के बाद 10 सेंटीमीटर ऊँची पौध करीब 35 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है|

इस प्रकार की पौध को खोद कर तीन दिनों तक छाया में रख कर पुनः लगाने से अधिकांश पौधे स्थापित हो जाते हैं| कलिकायन छह मास से एक वर्ष तक की पौध (मूलवृन्त) कलिकायन के लिए उपयुक्त होती है| शॉकुर शाखा का चुनाव ऐसे मातृवृक्ष से करना चाहिए जो अधिक फलन देने वाला हो तथा कीड़ों एवं व्याधियों के प्रकोप से मुक्त हो| उत्तर भारतीय दशाओं में पैबन्दी चश्मा तथा विरूपित छल्ला विधि से मई से सितम्बर माह तक चश्मा करने से 60 से 90 प्रतिशत तक सफलता प्राप्त होती है, जबकि दक्षिण भारतीय दशाओं में ग्रीन हाउस एवं नेट हाउस की सहायता से आंवला का प्रवर्धन साल के आठ से दस माह तक किया जा रहा है|

कलिकायन के अतिरिक्त इसका प्रवर्धन वीनियर कलम, कोमल शाखा बंधन के द्वारा 70 प्रतिशत सफलता के साथ किया जा सकता है, लेकिन कलिकायन की सफलता एवं क्षमता को देखते हुए आंवला प्रवर्धन हेतु यह विधि सर्वोत्तम पायी गयी है| इसके प्रवर्धन के लिए पालीथीन के थैले, पाली ट्यूब्स, रूट ट्रेनर या स्व-स्थाने बाग स्थापन (मूल रूप से सूखा ग्रस्त क्षेत्र हेतु) आदि विधियों का भी मानकीकरण किया गया है, परन्तु उनके व्यापक प्रसार की आवश्यकता है| आंवला की शाँकुल शाखों को भीगी हुई मॉस घास या अखबार के टुकड़ों में लपेट कर 5 से 7 दिनों तक परिवहन या भण्डारण किया जा सकता है|

पौध रोपण

कलम बंधन या कलिकायन के द्वारा तैयार पौधों को जुलाई से अगस्त या फरवरी के महीने में 8 से 10 मीटर की दूरी पर रोपाई करते हैं| पौधों की रोपाई वर्गाकार विधि से करते हैं| जिसमें पौधों से पौधों एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी बराबर रखी जाती है| प्रत्येक पौधों के वर्ग के बीच में एक अन्य पौधा भी लगाया जा सकता है| इस विधि को पूरक विधि या क्विनकन्स भी कहते हैं| इससे बागवान अधिक लाभ के अलावा खाली पड़े क्षेत्र का भी सही उपयोग कर सकते हैं|

इस विधि हेतु अन्य फलों में बेर, अमरूद, नींबू, करौंदा एवं सहजन को पूरक पौधों के रूप में लगाना काफी अच्छा साबित हुआ है| कई स्थानों पर पौधा रोपण झाड़नुमा पंक्ति में भी किया गया है| इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 8 मीटर एवं पौधों से पौधों की दूरी घटा कर 4 से 5 मीटर तक रखते हैं| परती (खाली) भूमि में पौध रोपण से दो मास पूर्व एक घन मीटर का गड्ढा खोद लेते हैं| गड्ढे से निकली मिट्टी को दो भागों में बाँट देते हैं| ऊपरी आधे भाग को एक जगह तथा निचली आधी मिट्टी को दूसरी जगह रख देते हैं|

ऊपरी आधी मिट्टी में तीन से चार टोकरी (25 से 40 किलोग्राम) सड़ी गोबर की खाद एवं एक किलोग्राम नीम की खली या 500 ग्राम हड्डी का चूरा मिला मिश्रण को मिला लेते हैं| इस प्रकार से तैयार मिश्रण को गड्ढे में इस प्रकार भरते हैं कि भरा हुआ गड्ढा 6 से 10 सेंटीमीटर सतह से उठा रहे| क्षारीय मृदाओं में यदि पौध रोपण करना है, तो ऊपरोक्त मिश्रण में जिप्सम आवश्यकतानुसार 5 से 8 किलोग्राम या पाइराइट या उसर तोड़ खाद एवं 20 किलोग्राम बालु मिला कर गड्ढे की भराई करनी चाहिए|

यदि वर्षा न हो तो इस प्रकार से भरे गड्ढों के मध्य में कलमी पौधों को पिण्डी के साथ रोपित कर देना चाहिए एवं चारों तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए| तत्पश्चात् हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए| उसर भूमि का रेखांकन करके बीजू पौधों को सीधे लगना चाहिए तथा उपयुक्त आयु आने पर एक निश्चित ऊँचाई पर इन पर चश्मा चढा देना चाहिए|

इस विधि को स्वस्थाने कलिकायन भी कहते हैं| आंवला की विभिन्न किस्मों में स्व-बन्ध्यता पायी जाती है| अतः अधिक उत्पादन हेतु एकान्तर पंक्ति में दो किस्मों को लगाना चाहिए| इसके लिए सबसे उत्तम संयोग एन ए- 6 एवं एन ए- 7 एवं एन ए- 10 या कंचन एवं कृष्णा को पाया गया है|

यह भी पढ़ें- बागवानी पौधशाला (नर्सरी) की स्थापना करना, देखभाल और प्रबंधन

संधायी एवं छंटाई

आंवला के पौधों को मध्यम ऊँचाई तक विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए| नये पौधों को जमीन की सतह से लगभग 75 सेंटीमीटर से एक मीटर तक अकेले बढ़ने देना चाहिए| तदुपरान्त शाखाओं को निकलने देना चाहिए ताकि पौधों के ढाँचे का भली प्रकार से विकास हो सके| पौधों को रूपान्तरित प्ररोह प्रणाली के अनुसार साधना चाहिए| शुरू में अधिक कोण वाली दो से चार शाखाएं विपरीत दिशाओं में निकलने देना चाहिए, अनावश्यक शाखाओं को शुरू में निरन्तर हटाते रहना चाहिए|

इसके बाद चार से छह शाखाओं को चारों दिशाओं में बढ़ने देना चाहिए| आंवला के फलन वाले वृक्षों में नियमित काट-छांट की आवश्यकता नहीं होती है| आंवला अपने वृद्धि के अनुसार सारे सीमित प्ररोहों को गिरा देता है| जो अगले साल की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं| कमजोर, सूखी, रोग ग्रस्त, टूटी हुई, आपस में मिली हुई शाखाओं एवं मुलवृत्त से निकली हुई कलिकाओं को समय-समय पर निकालते रहना चाहिये|

शिखा रोपण

पुराने, बड़े, कम अच्छी किस्मों के पौधों (जैसे पुरानी किस्में बनारसी, फ्रान्सिस एवं देशी) का शिखा रोपण द्वारा जीर्णोद्धार या नयी किस्मों में परिवर्तन किया जा सकता है| इस प्रकार के पौधों को जमीन की सतह से 3 से 4 मीटर की ऊँचाई पर (दिसम्बर से जनवरी माह में) इस प्रकार से काटते हैं, कि चारों दिशाओं में 4 से 6 मुख्य शाखाएँ कटी हुई रहें| इन कटे भागों पर वृक्ष लेप (गाय का गोबर+मिट्टी+पानी) या काली गाय के गोबर का लेप लगा देते हैं, जिससे इन भागों में फफूंदी का प्रकोप न होने पाये|

इस प्रकार से कटी हुई मुख्य शाखाओं से 4 से 6 प्ररोह जो कि बाहर की तरू निकल रहे हों, को बढ़ने दिया जाता है| जून से जुलाई माह में इन्हीं प्ररोहों पर उन्नत किस्म की शाँकुर शाखा से कलिकायन कर दिया जाता है| इसके उपरान्त जब कलिका फुटाव ले लेती है, तब प्ररोह के शीर्ष भाग को फुटाव वाली कलिका के ऊपर से काट दिया जाता है| इस प्रकार के पौधों में कीड़े, व्याधियों और तेज हवा से नुकसान की अधिक सम्भावनाएं पायी जाती हैं| अतः पुर्ण सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए|

यह भी पढ़ें- अमरूद की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार

खाद एवं उर्वरक

आंवला की पोषण आवश्यकता पर क्रमबद्ध तरीके से कार्य नहीं हुआ है| खाद की मात्रा मुख्य रूप से मृदा उर्वरकता, पौधों की आयु एवं उत्पादन पर निर्भर करती है| अनुभव के आधार पर खाद एवं उर्वरक की मात्रा निम्न सारणी के अनुसार देनी चाहिए, जैसे-

| पौधे की आयु (वर्ष) | नाइट्रोजन (ग्राम) | फास्फोरस (ग्राम) | पोटाश (ग्राम) | गोबर की खाद (किलोग्राम) |

| 1 | 100 | 50 | 100 | 5 |

| 2 | 200 | 100 | 200 | 10 |

| 3 | 300 | 150 | 300 | 15 |

| 4 | 400 | 200 | 400 | 20 |

| 5 | 500 | 250 | 500 | 25 |

| 6 | 600 | 300 | 600 | 30 |

| 7 | 700 | 350 | 700 | 35 |

| 8 | 800 | 400 | 800 | 40 |

| 9 | 900 | 450 | 900 | 45 |

| 10 | 1000 | 500 | 1000 | 50 |

गोबर की खाद की सम्पूर्ण मात्रा, नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की सम्पूर्ण मात्रा जनवरी से फरवरी माह में फूल आने से पहले डाल देनी चाहिए| शेष नत्रजन की आधी मात्रा जुलाई से अगस्त के महीने में डालनी चाहिए| गोबर की खाद एवं अन्य खादों के मिश्रण को पेड़ की छाया के बराबर बने थालों में फैला कर हल्की गुड़ाई एवं सिंचाई कर देनी चाहिए|

क्षारीय मृदाओं में उपरोक्त खाद के मिश्रण के अतिरिक्त 100 ग्राम बोरेक्स (सुहागा), जिंक सल्फेट एवं कॉपर सल्फेट (100 ग्राम प्रत्येक का) प्रति पेड़, पौधों की आयु को ध्यान में रखते हुए डालना चाहिए| इसके अलावा सूक्ष्म तत्वों, जैसे बोरान, जिंक, कॉपर (0.4 प्रतिशत) का पर्णीय छिड़काव बुझे हुए चुने के साथ मिला कर करने से फलों का गिरना कम हो जाता है और फलों की गुणवत्ता में सुधार होता है|

यह भी पढ़ें- आम की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार

जैविक उत्पादन

ज्यादातर आंवला के फलों का उपयोग स्वास्थ्य सुधार एवं औषधीय गुणों के लिए किया जाता है| अतः इसका जैविक उत्पादन बड़ा महत्वपूर्ण है| इस प्रकार से उत्पादित आंवला से तैयार उत्पाद अधिक गुणवत्तायुक्त होने के कारण घरेलू एवं विदेशी बाजार में अधिक सराहे जाते हैं| इसके जैविक उत्पादन की दिशा में किये गये प्रारम्भिक कार्य में काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है|

कई प्रयोग करने के पश्चात ऐसा पाया गया है, कि एक छिड़काव बी डी- 500 का तथा 1.0 किलोग्राम केंचुए की खाद प्रति पौधों के थालों में एवं केले की पत्ती एवं धान के पुवाल से पलवार करने से काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है| बी डी पेस्टसाइड (बी डी- 501) के द्वारा कीड़ों एवं बीमारियों को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है|

सिंचाई प्रबंधन

आंवला का पौधा काफी सहिष्णु होता है| अतः इसको सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है| एक पूर्ण विकसित आंवले के बाग में ज्यादातर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है| प्रायः वर्षा आधारित जल से ही सिंचाई की आवश्यकता पूरी हो जाती है| यदि बाग सही किस्म की भूमि में स्थापित हो, तो वर्षा एवं शरद ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है| परन्तु ग्रीष्म ऋतु में नये स्थापित बागों में 10 से 15 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है|

सिंचाई के लिए खारे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए| फल देने वाले बागानों में पहली सिंचाई खाद देने के तुरन्त बाद जनवरी से फरवरी में देनी चाहिए| फूल आने के समय (मध्य मार्च से मध्य अप्रैल तक) सिंचाई नहीं करनी चाहिए| सिंचाई के विभिन्न तरीकों में थाला विधि से सिंचाई करना सर्वोत्तम पाया गया है| टपक सिंचाई विधि से सिंचाई करने पर किये गये आरम्भिक अध्ययन के अच्छे नतीजे प्राप्त हुए हैं|

इस विधि द्वारा 60 प्रतिशत सीपीई पर सिंचाई करने से 40 से 60 प्रतिशत तक पानी की बचत के साथ-साथ खरपतवार नियंत्रण तथा स्वस्थ पौध वृद्धि एवं उच्च गुणवत्तायुक्त अधिक फलन प्राप्त होती है| पानी की कमी वाले क्षेत्रों में नये बागों की स्थापना में घड़ा सिंचाई विधि भी काफी सहायक सिद्ध हुई है|

यह भी पढ़ें- किन्नू की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार

पलावर (मल्चिंग)

आंवला की बाग स्थापन में जैविक पदार्थों द्वारा अवरोध परत करने से अच्छे परिणाम मिले हैं| विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे पुवाल, केले के पत्ते, ईख की पत्ती एवं गोबर की खाद से मल्चिंग करने पर अच्छी सफलता प्राप्त हुई है| जैविक पदार्थ से कई वर्षों तक मल्चिंग करने से खरपतवार नियंत्रित रहते हैं, जड़ों का तापमान नियंत्रित रहता है और जैविक पदार्थ सड़ कर भूमि की उर्वराशक्ति तथा जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं|

इसके अतिरिक्त ये हानिकारक लवणों को जमीन की सतह पर आने से भी रोकता है| इस प्रकार, यह उसर भूमि में हानिकारक लवणों के प्रभाव को कम करते हैं, साथ ही मल्चिंग करने से पौधों की जड़ों के पास केंचुओं एवं लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि भी होती है|

अन्तर्वती फसलें

फलदार वृक्षों का, काफी समय उपरान्त, फलन में आना एक प्रमुख समस्या है| इसकी वजह से किसान अधिक क्षेत्र में फलों का रोपण नहीं कर पाते हैं| आंवला गहरी जड़ों वाला एवं छितरी पत्तियों वाला एक पर्णपाती वृक्ष है| साल के तीन से चार माह में पेड़ पर पत्तियाँ नहीं रहती हैं तथा शेष माह में छितरी पत्तियाँ होने को कारण भूमि पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है|

परिणामतः इसके साथ सहफसली खेती की अनेक सम्भावनायें हैं| फलों में अमरूद, करौंदा, सहजन एवं बेर, सब्जियों में लौकी, भिण्डी, फूलगोभी, धनिया, फूलों में ग्लैडियोलस तथा गेंदा एवं अन्य औषधिय और सुगंधित पौधे आंवला के साथ सहफसली खेती के रूप में काफी उपयुक्त पाये गये हैं| कुछ सह फसली खेती की फसलें इस प्रकार है, जैसे-

आंवला + बेर + मोठ या मूंग

आंवला + अमरूद + उरद या वर्षाश्रित धान्य फसलें

आंवला + बेर + फालसा (तीन पंक्ति खेती)

आंवला + ढेंचा + गेहूँ या जौ

आंवला + ढेंचा + प्याज या लहसुन + मेथी या बैगन

आंवला + ढेंचा + जरमन चमोमिल|

इसके अलावा तुलसी, कालमेघ, सतावर, सर्पगन्धा एवं अश्वगंधा की सह फसली खेती के भी अच्छे नतीजे प्राप्त हुए हैं| कुछ फसलें, जैसे धान एवं बरसीम, जिनको अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, आंवला के साथ सह फसली खेती के रूप में बढ़ावा नहीं देनी चाहिए| उसर या कम उपजाऊ जमीन में कुछ सालों तक ढेंचा की सह फसली खेती करना काफी लाभप्रद साबित हुआ है| इससे भूमि की भौतिक एवं रसायनिक गुणवत्ता में काफी सुधार होता है|

यह भी पढ़ें- अनार की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार

पुष्पन एवं फल वृद्धि

आंवला में फूल सीमित शाखाओं पर जो कि असीमित शाखओं की गाँठ से निकलती है, बसन्त ऋतु में आते हैं| फूलों का खिलना मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होता है और तीन सप्ताह तक चलता है| बीजू किस्मों में पुष्पन की क्रिया पहले प्रारम्भ होती है, जबकि व्यवसायिक किस्मों में पुष्पन बाद में होता है| दक्षिण भारत में पुष्पन साल में दो बार होता है| पहली बार फरवरी से मार्च में और दूसरी बार जून से जुलाई में|

पहली बार वाले पुष्प अच्छी फलन देते हैं, परन्तु दूसरी बार के पुष्प कम फलन देते हैं| सीमित शाखाओं के निचले भाग पर पत्तियों के अक्ष से नर पुष्प गुच्छों में निकलते हैं और बाद में मादा पुष्प इन्हीं शाखाओं पर निकलते हैं| सीमित शाखाओं के अर्थ दूरस्थ भाग पर साधारणतः पत्तियाँ निकलती हैं| पुष्पक्रम असीमाक्षी प्रकार के होते हैं| फूल छोटे एक लिंगाश्रयी एवं छोटे वृत्तक से जुड़े होते हैं|

नर पुष्प गुच्छों में पहले प्रकट होते हैं| परिदलपुंज 6, पीले हरे रंग से लेकर गहरे गुलाबी रंग के होते हैं एवं फलों की पंखुड़िया कार्पशी रूप में जुड़ी होती हैं| पुमंग में तीन पुंकेसर होते हैं| तंतु का जुड़ाव नीचे से होता है एवं परागकोष युक्त कोषी होते हैं| उनमें 5 से 7 भाग होते हैं, लेकिन सामान्यतः 6 भाग पाये जाते हैं| अण्डाशय जायाँगधार मणिबंधिका 3 से 4 तीन कक्षीय, बीजांडन्यस कक्षीय एवं दो बीजांड प्रतिकोष्ठक में पाये जाते हैं|

आंवला एक पर-परागित पौधा है| इसलिए इनके परागण में मधुमक्खियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं| आंवला की किस्मों में स्व-अनिषेच्यता पायी जाती है| अतः एक से अधिक किस्मों को साथ-साथ रोपित करना चाहिए| निषेचन के तुरन्त बाद, जो परागण के 36 घंटे बाद होता है, युग्मनज 120 से 130 दिनों तक एवं भ्रूणपोष नाभि में विभाजन के साथ फलों की सुसुप्तावस्था समाप्त हो जाती है| फलों में सर्वाधिक वृद्धि सितम्बर माह में होती है तथा उत्तर भारतीय दशाओं में फल नवम्बर तक परिपक्व हो जाते हैं|

आंवला का फल कैप्सूल अण्डाकार गोल से लेकर चपटे गोल आकृति के, रंग सफेद हरा छिलका चिकना से खुरदुरा, अर्धपारदर्शी, 6 से 8 खण्डों में विभाजित एवं फलों की सतह चिकनी या हल्की उठी हुई होती है| फल की गुठली कड़ी, गोल से लेकर त्रिकोणिय आकार की होती है| बीज की बाहरी भित्ति कड़ी, बीज 6 से 8 हल्के भूरे रंग से लेकर गहरे भूरे रंग के होते हैं|

यह भी पढ़ें- सेब की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार

रोग रोकथाम

आवंला की खेती या बागों में उतक क्षय रोग तथा रस्ट बीमारी लगती है| इनके नियंत्रण के लिए 0.4 से 0.5 प्रतिशत बोरेक्स का छिडकाव पहला अप्रैल में दूसरा जुलाई में और तीसरा सितम्बर में उतक क्षय हेतु करना चाहिए, तथा रस्ट नियंत्रण हेतु 0.2 प्रतिशत डाईथेन जेड 78 या मैनकोजेब का छिडकाव 15 दिन के अन्तराल पर करना चाहिए| रोग रोकथान की सम्पूर्ण जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें- आंवला के रोगों की रोकथाम कैसे करें, जानिए उपयोगी तकनीक

किट रोकथाम

आंवला के बाग में छाल खाने वाले, पत्ती खाने वाले, गांठ बनाने वाला, माहू और शूटगाल मेकर कीट प्रमुख है| इनके रोकथान के लिए छाल वाले कीट के लिए मेटासिसटाक्स या डाईमिथोएट और 10 भाग मिटटी का तेल मिलकर रुई भोगोकर तना के छिद्रों में डालकर चिकनी मिटटी से बन्द कर देना चाहिए| पत्ती कीट के लिए 0.5 मिलीलीटर फ़स्फ़ोमिडान प्रति लीटर पानी में घोलकर छिडकाव करना चाहिए और अन्य के लिए 1.25 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास या 0.6 मिलीलीटर फ़स्फ़ोमिडान प्रति लीटर पानी मिलकर छिडकाव करना चाहिए| कीट नियंत्रण की पूरी जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें- आंवला में कीटों की रोकथाम कैसे करें, जानिए लक्षण और पहचान

तुड़ाई, पैकिंग एवं भण्डारण

तुड़ाई के समय फल की परिपक्वता, उसकी गुणवत्ता और भण्डारण क्षमता का निर्धारण करती है| फलों का गिरना प्रारम्भ हो जाता है| यह समस्या बनारसी एवं फ्रान्सिस किस्मों में ज्यादा पायी जाती है| तुड़ाई में विलम्ब करने से अगले साल की फलत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है| फलों को हाथ के द्वारा तोड़ा जाता है| तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए की चोटिल या खरोंच लगे फलों में भण्डारण के दौरान भूरे या काले रंग के धब्बे बनना प्रारम्भ हो जाते हैं| तुड़ाई उपरान्त नुकसान को उचित तुड़ाई, पैकिंग एवं सही भण्डारण तकनीक अपना कर कम किया जा सकता है|

यह भी पढ़ें- मौसंबी की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार

परिपक्वता-

आंवला के फलों की परिपक्वता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे, स्थिति, जलवायु, मृदा प्रकार, नमी, इत्यादि| इसकी व्यावसायिक किस्मों में परिपक्वता सूचकांक का निर्धारण फल लगने के उपरान्त अवधि, टी एस एस एसिड अनुपात, आपेक्षिक घनत्व आदि के अनुसार किया जाता है| बनारसी एवं कृष्णा किस्मों में परिपक्वता फल लगने के 17 से 18 सप्ताह बाद आती है, जबकि कंचन और फ्रांसिस में 20 सप्ताह का समय लगता है|

चकैइया किस्म, फल लगने के 23 सप्ताह बाद परिपक्व होते हैं| परिपक्वता के समय आपेक्षिक घनत्व सभी किस्मों में 1.0 से अधिक पाया जाता है| आंवले में परिपक्वता निर्धारण का सबसे अच्छा तरीका फलों के रंग में परिवर्तन (हरे से चमकदार सफेद हरा या पीला हरा) एवं बीज के रंग में परिवर्तन (हल्के पीले सफेद से भूरे रंग में) को देख कर किया जा सकता है|

तुड़ाई-

आंवला के फलों की तुड़ाई हाथ से करते हैं परन्तु यह क्रिया बड़े वृक्षों में सम्भव न होने के कारण, बॉस से बनी सीढ़ियों पर चढ़ कर तुड़ाई की जाती है| फलों को प्रातःकाल में तोड़ना चाहिए एवं प्लास्टिक के क्रेट्स में रखना चाहिए| फलों को तोड़ते समय जमीन में नहीं गिरने देना चाहिए अन्यथा चोटिल फल पैकिंग एवं भण्डारण के समय सड़ कर अन्य फलों को भी नुकसान पहुँचाते हैं|

पैदावार-

आंवला का कलमी पौधा रोपण से तीसरे साल तथा बीजू पौधा 6 से 8 साल बाद फलन देना प्रारम्भ कर देता है| कलमी पौधा 10 से 12 साल बाद पूर्ण फलन देने लगता है तथा अच्छे प्रकार से रख-रखाव के द्वारा 60 से 75 साल तक फलन देता रहता है| आंवला की विभिन्न किस्मों की उपज में भिन्नता पायी जाती है| बनारसी कम फलन देने वाली, फ्रान्सिस एवं नरेन्द्र आंवला- 6 औसत फलन देने वाली, कंचन एवं नरेन्द्र आंवला- 7 अत्यधिक फलन देने वाली किस्में हैं|

आंवले की फलन को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे किस्म की आन्तरिक क्षमता, वातावरणीय कारक एवं प्रबंधन तकनीकें इत्यादि| एक पूर्ण विकसित आंवले का वृक्ष एक से तीन क्विंटल फल देता है| इस प्रकार से 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त की जा सकती है|

यह भी पढ़ें- चमेली की खेती जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार

श्रेणीकरण-

आंवला के फलों को तीन श्रेणियों में उनके आकार, भार, रंग एवं पकने के समय के आधार पर बाँटा जा सकता है| बड़े आकार के फल (व्यास 4 सेंटीमीटर से अधिक) को मुरब्बा बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है, मध्यम आकार के फलों को अन्य परिरक्षित पदार्थ बनाने में एवं छोटे आकार के फलों को औषधीय उत्पाद जैसे च्यवनप्राश, त्रिफला इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है| अपरिपक्व, चोटिल एवं व्याधिग्रस्त फलों को फेंक देना चाहिए|

पेटीबंदी-

आंवला के फलों का अच्छी तरह से सम्भाल एवं पेटीबन्दी न करने से लगभग 20 प्रतिशत तक का नुकसान होता है| इसलिए आंवले की पेटीबंदी करते समय अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है| जूट की बोरियों एवं अरहर पौधों के तने की टोकरियाँ प्रायः इसकी पेटीबंदी में प्रयुक्त की जाती है, जबकि इन पैकिंग पदार्थों में भार सहने की क्षमता कम होती है तथा रख-रखाव भी उपयुक्त नहीं हो पाता है|

लगभग 40 से 50 किलोग्राम क्षमता की अरहर के तने द्वारा बनी टोकरियाँ आंवला की पैकिंग में प्रयोग की जाती है| जिनमें अखबार की परत एवं आंवले की पत्तियों को कुखन के रूप में प्रयोग किया जाता है| इसको दूरस्थ स्थानों पर भेजने के लिए गत्ते (कारूगेटेट फाइबर बोर्ड) से बने डिब्बों में पैकिंग करके भेजा जा सकता है|

भण्डारण-

आंवला के भण्डारण का मुख्य उद्देश्य संसाधन हेतु उसकी उपलब्धता को बढ़ाना है| किस्मों के अनुसार परिपक्व फलों को 6 से 9 दिनों तक कम ऊर्जा वाले शीतकक्षों में रख कर बढ़ाया जा सकता है| इसके अतिरिक्त इसके फलों को शीत तापक्रम (5 से 7 डिग्री सेल्सियस) पर दो माह तक रखा जा सकता है| फलों को 15 प्रतिशत नमक के घोल में रख कर 75 दिनों तक सामान्य तापक्रम पर भण्डारित किया जा सकता है|

यह भी पढ़ें- गुलाब की खेती, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार

यदि उपरोक्त जानकारी से हमारे प्रिय पाठक संतुष्ट है, तो लेख को अपने Social Media पर Like व Share जरुर करें और अन्य अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ Social Media द्वारा Facebook Page को Like, Twitter व Google+ को Follow और YouTube Channel को Subscribe कर के जुड़ सकते है|

Leave a Reply